一、半導體芯片行業

1.數學最高獎菲爾茲獎得主、法國數學家洛朗?拉福格加入華為

巴黎薩克雷大學( IHES )官網顯示,9月1日起,數學最高獎菲爾茲獎得主、法國數學家洛朗?拉福格(Laurent Lafforgue )加入華為團隊,在華為開展數學研究。

報道指出,拉福格是知名數學家,在數論和分析領域的項目的重要貢獻而聞名于世。2002年,他贏得了數學最高獎菲爾茲獎。菲爾茲獎是數學領域的國際最高獎項之一,因諾貝爾獎未設置數學獎,菲爾茲獎被譽為“數學界的諾貝爾獎”。菲爾茲獎每4年評選一次,且只選2-4名數學家。目前還沒有中國國籍的人獲得此獎。

2003年11月18日,拉福格成為法蘭西科學院院士。2017年以來,因在拓撲斯方向的研究而與華為法國研究團隊開展合作,并在2019年成為高等科學研究所首任華為代數幾何講席教授。2021年9月1日加入華為法國公司繼續該方向的工作。

而華為不僅獲得了拉福格的加盟,還在法國開設了六家研發中心,僅數學研究中心就有兩個,因為法國是數學家聚集之地。

2016年,華為在法國布洛涅市開設數學研究中心,當時,該中心有研究人員超80人,全部為博士及以上學歷。致力于通信物理層、網絡層、分布式并行計算、數據壓縮存儲等基礎算法研究等。

2020年,華為拉格朗日研發中心在法國巴黎揭牌,這是華為在法國設立的第二家數學研究中心,該中心將聚集30余名科研人員,從事數學與計算領域科研工作。

眾所周知,華為堅持每年將10%以上的銷售收入投入研究與開發。2020年,華為的研發投入再創新高,達到1419億元人民幣,占全年收入的15.9%。至此,近十年累計投入的研發費用超7200億元。與此同時,華為從事研發人員也創新高,約10.5萬名,占公司總人數的53.4%。年報中表示,華為2020年堅持對5G、云、人工智能及智能終端等面向未來的研究創新,及保障業務連續性等方面持續投入,研發費用率上升0.6個百分點。

在巨大的研發投入下,華為是全球最大的專利持有企業之一,截至2020年底,全球共持有有效授權專利超10萬件,超90%的專利為發明專利。而在近日公布的2021中國企業500榜單榜單顯示,在研發投入和發明專利數量排名方面,華為均位列第一。

2.美國強迫臺積電、三星等半導體企業45天內交出商業機密數據

據臺灣“中時新聞網”27日消息,由于全球“芯片荒”遲遲未緩解,美國商務部上周再次舉行半導體高峰會,包括臺積電、三星、英特爾等半導體大廠都與會。報道引述韓媒消息,此次美國態度強硬,以提高芯片“供應鏈透明度”為由,要求臺積電、三星等晶圓代工廠交出被視為商業機密的庫存量、訂單、銷售紀錄等數據,這可能會削弱大廠的議價能力與競爭力。

美國商務部長雷蒙多在半導體高峰會上宣稱,美國政府需要更多有關芯片供應鏈的信息,以“提高處理危機的透明度,并確定導致短缺的根本原因”。然而,當雷蒙多被問及若企業不愿配合美國政府繳交數據時,會如何處理,雷蒙多聲稱,“我們的工具箱有很多方法能讓業者繳出數據,雖然不希望走到那一步,但如果有必要,我們必定會采取行動。”

美國要求相關企業在45天內,繳出公司相關數據,包括庫存、銷售及客戶等商業機密,這樣的要求將使公司陷入困境。業界人士表示,“向外界披露良率信息,意味著公開自己的半導體技術水準,這類的信息可能會導致代工廠在議價過程中處于不利位置。”

其他專家則表示,美國政府要求提供信息,可能影響半導體芯片市場的價格,如果發現一家公司的芯片庫存水平很高,那么在議價時價格很可能會被往下調。

對此,島內各界其實一直害怕美國惦記著臺積電,早在2019年島內就盛傳臺積電要赴美設廠,據臺灣《工商時報》消息,臺積電董事長張忠謀曾在2019年透露,這兩年世界局勢變得相當多,臺積電是全球IT供應鏈非常重要的一環,也已經成為地緣策略的必爭之地。緊接著2020年臺積電就證實要在美國亞利桑那州建設芯片工廠,投資金額高達120億美元,預計2024年量產。

對于臺積電赴美設廠,臺大副校長湯明哲曾提出陰謀論,他稱美國政府給予臺積電稅收、土地等優惠,但恐怕也會要求臺積電將技術轉移給美國半導體大廠英特爾。

湯明哲在參加節目時分享自己對臺積電赴美設廠的想法,湯明哲稱,“因為英特爾輸掉了,輸掉后開始急了,尋求美政府的幫忙,政府就找臺積電來設廠,第一步臺積電設廠要多少地、多少錢都沒有問題,但第二步美國要擁有自己的IP,就會開始要求臺積電技術轉移,到時候你能說不嗎?”

湯明哲補充解釋,美國最重要的目標還是提升自己的半導體產業實力,所以最后會要求臺積電進行技術轉移,“臺積電很難說不,美國有了生產設備又有技術,就完成半導體自主。”

島內外資分析師、柯克蘭資本董事長楊應超也認為臺積電赴美設廠有詭異之處,“從商業或科技的角度來思考是有點怪怪的,通常科技公司到美國設廠是為了服務當地的客戶,但零件去就不太合理,那么前面的晶圓代工去美國,那誰去做后續的封裝,如果還要運回臺灣測試,再運去大陸組裝,這樣是很不合理的。”

楊應超認為臺積電赴美設廠背后目的并不單純,楊應超表示,“至少從商業科技的角度是不太合理的,可能不是自己想去,有點被美國逼去的感覺,因為是真的不太合理。”楊應超提到,不管是美國總統拜登與英特爾執行長Pat Gelsinger都是為了自己的利益,要把美國半導體產業擴大,第一步先把臺積電找去設廠,第二步就是發展自己的晶圓工廠。

3.“國產光刻機第一股” 華卓精科科創板過會

9月17日,北京華卓精科科技股份有限公司(以下簡稱“華卓精科“)于科創板成功過會。

華卓精科主營業務為超精密測控設備,產品包括精密運動系統、光刻機雙工件臺模塊、靜電卡盤、晶圓級鍵合設備、激光退火設備等,主要應用于集成電路制造、超精密制造、光學、醫療等行業。

被譽為國產光刻機“第一股”的華卓精科,雖然不生產光刻機整機,但華卓精科生產的光刻機核心子系統雙工件臺(光刻機的3大核心部件之一),是除荷蘭ASML以外全球唯一掌握光刻機雙工件臺技術的。華卓精科是國內首家自主研發并實現光刻機雙工件臺商業化生產的企業,也是國內光刻機龍頭上海微電子的供應商。

據了解,華卓精科科創板IPO在2020年6月24日獲得受理,之后在當年7月23日進入問詢狀態,之后公司排隊逾一年時間。2021年7月29日,上交所官網披露消息顯示,北京華卓精科科技股份有限公司(以下簡稱“卓精科”)科創板IPO遭暫緩審議。

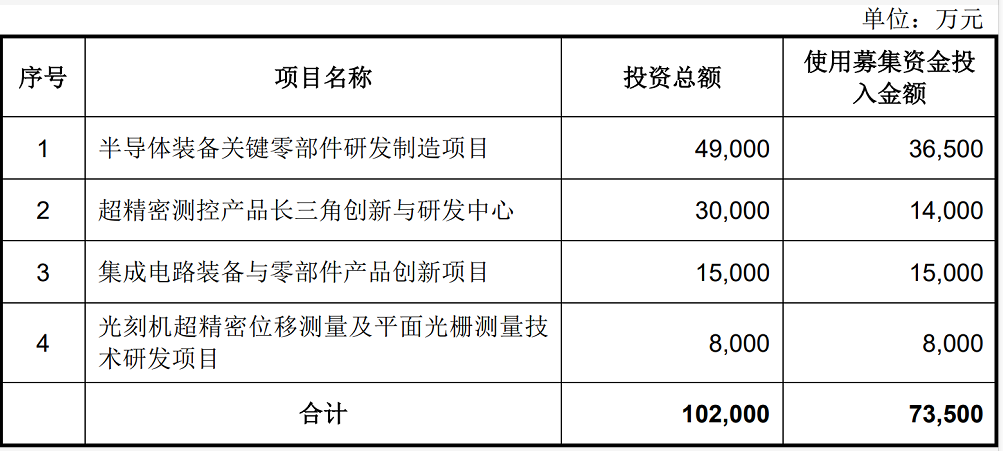

據悉,華卓精科本次擬發行股票不超過3200萬股,募集資金約7.35億元,將用于半導體裝備關鍵零部件研發制造項目、超精密測控產品長三角創新與研發中心建設、光刻機超精密位移測量及平面光柵測量技術研發項目等。

華卓精科的董事、核心技術人員、首席科學家朱煜為公司的控股股東和實際控制人,其實際控制股份比例為54.23%。上會稿顯示,朱煜為清華大學長聘教授,華卓精科的一眾高管也都有清華背景。

4.秦創原集成電路加速器(西安電子谷核心區)總部大樓封頂

9月26日,由西安高新金控集團全資子公司—西安高新絲路通信創新谷有限公司投資開發,西安建工一建集團承建的秦創原集成電路加速器(西安電子谷核心區)J區,高147.4米的43號超高層樓宇提前十天主體封頂。這是秦創原集成電路加速器(西安電子谷核心區)項目建設中的一個重要里程碑,標志著西安高新區在打造新一代半導體策源地,引領萬億級絲路科學城創新驅動平臺中取得了階段性勝利。

秦創原集成電路加速器(西安電子谷核心區)位于西安高新絲路科學城核心地帶,項目占地417.84畝,分為企業總部區、人工智能園、工業互聯網園、國家電子實驗園四個功能區,建成后將聚集集成電路龍頭和科創企業600余家,帶動就業人口3萬人。

秦創原集成電路加速器(西安電子谷核心區)J區項目總建筑面積16萬平方米,包含一棟地下3層,地上33層、高147.4米的超高層建筑,一棟地下3層地上21層、高94米的高層建筑。此次封頂的43號超高層建筑將作為園區總部大樓使用。該項目建設歷時一年多,項目團隊經受住了新冠疫情、治污減霾、工期壓力等多重挑戰,全力以赴保工期,優化工藝提效率,保質保量創佳績。例如,在開展主體施工的同時安裝幕墻龍骨,在高層主體施工的同時為低層安裝玻璃,提升了施工效率,縮短了建設周期。施工隊伍還引用了一些新技術,如將傳統施工電梯更換為井道施工電梯,不僅實現了室內室外施工同步進行,還節省了各項額外安裝的設施費用,加快了施工進度。

秦創原集成電路加速器(西安電子谷核心區)超高層總部大樓提前十天封頂,預示著一個世界一流、現代化的、以集成電路產業為特色的科技基礎設施集群即將在西安高新區絲路科學城片區閃亮登場。這是西安高新絲路通信創新谷有限公司為古城西安奉獻的一部巨作,它巍峨屹立的雄姿就是西安高新區全面建設“四個高新”,加速高端產業聚集,提升科技創新策源力的示范樣板。

二、激光器行業

1.炬光科技、長光華芯陸續過會,半導體激光國產化替代趨勢加速

9月23日,炬光科技順利通過上市委審議會議;而在一周前,長光華芯也通過上市委審議會議,成功進入到提交注冊階段。

公開資料顯示,炬光科技與長光華芯兩家公司皆聚焦于半導體激光行業。近日,這一行業迎來科創板上市小高潮。

激光雷達市場高速增長,激光醫美、3D傳感熱度攀升。

從歷年數據來看,炬光科技的汽車應用業務(激光雷達)的收入近年來有較大幅度增長。無獨有偶,2020年長光華芯新增高效率VCSEL系列產品,其中VCSEL芯片-TOF系列產品的應用領域就有激光雷達。

布局下游激光雷達領域的動作,說明兩家公司都對激光雷達發展持看好態度。與此同時,多家機構對于激光雷達領域的預測也表達了樂觀態度。長光華芯招股書提及,根據沙利文的統計及預測,激光雷達整體市場預計將呈現高速發展態勢,至2025年全球市場規模為135.4億美元,較2019年可實現64.63%的年均復合增長率;根據咨詢機構Yole預測,從銷售額來看,2020年,全球激光雷達在無人駕駛市場銷售額約為12億美元,2025年將增長到46.55億美元,預計到2032年,激光雷達銷售額將接近82.11億美元。”

值得一提的是,在行業下游應用領域,除激光雷達受到關注之外,激光醫美和3D傳感也具有一定熱度。

2020年炬光科技與全球知名醫療美容設備商英國Cyden公司簽訂總價值約8億元人民幣的長期獨家戰略合作協議,開發激光醫療美容相關產品。

長光華芯招股書顯示,3D傳感通過投射特殊波段的主動式光源、計算光線發射和反射時間差等方式,獲取物體的深度信息,實現物體實時三維信息的采集。智能設備能夠根據3D傳感復原現實三維世界,并實現后續的智能交互,有望應用于人機交互、機器視覺、人臉識別、三維建模、AR/VR、安防和輔助駕駛等多個領域。

例如最近火出圈的虛擬世界“元宇宙”,就與3D傳感技術有著密切的聯系,此外大眾討論熱度居高不下的“人工智能”也要運用到3D傳感技術,使得市場對于3D傳感技術的需求持續提升。

中高功率國產替代仍有空間,政策利好推動行業發展。

除下游市場需求增長之外,國產化替代趨勢及政策利好也是推動半導體激光行業發展的重要因素。

長光華芯招股書顯示,國家產業政策支持基礎共性技術的研究,有力推動了半導體激光行業的技術進步和突破,縮短了與國際先進水平的距離。而炬光科技招股書同樣提及,我國激光技術產業化起步較晚,國內企業在半導體激光方面相對于發達國家企業還存在一定的差距。目前我國半導體激光元器件制造商通過多年持續自主研發,逐步向高端激光技術探索,加快前沿技術研究及高端產品國產化替代是提升我國激光產業核心競爭力的關鍵。隨著行業迎來時代發展機遇,國產化替代正當時。

從國產化替代現狀來看,不同功率激光器的國產化率有差異。下圖摘自長光華芯招股書,能夠較為明顯地看出不同功率之下光纖激光器的國產化替代情況。2019年,小功率光纖激光器的國產化率就已經逾99%,幾乎實現全覆蓋。而同年中功率及高功率光纖激光器的國產化率都在56%左右,國產化替代市場仍舊有一定空間。

此外,近年來相關利好政策也相繼出臺。例如,2020年8月國務院發布《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》,從財稅、投融資、IPO、研究開發、進出口等多角度對半導體產業的發展提供政策支持,利好我國半導體材料行業發展;2020年1月科技部、發改委、教育部、中科院、自然科學基金委聯合制定《加強“從0到1”基礎研究工作方案》,重點支持3D打印和激光制造、光電子器件及集成和集成電路和微波器件等重大領域,推動關鍵核心技術突破。

政策利好之下,激光產業鏈部分企業享受紅利

在下游市場需求、國產化替代趨勢及政策利好因素的共同推動之下,國內半導體激光行業的部分企業也享受一波紅利。

行業中下游涌現了一批體量相對較大的上市企業,例如銷售激光標記、激光切割和激光焊接設備的大族激光在2020年營收超百億元;從事光纖激光器及其關鍵器件與材料的研發、生產和銷售的銳科激光去年營收23.17億元;在科創板上市的杰普特及聯贏激光去年營收分別為8.54億元、8.78億元。

炬光科技財報顯示,近三年公司營業收入、營業成本和歸母凈利潤有所波動,2020年歸母凈利潤為3487萬元,2019年、2018年的歸母凈利潤分別為-8043.05萬元、1866.61萬元。

與炬光科技不同的是,長光華芯的營業收入保持著較穩定的增長態勢,從2018年9243.44萬元增長到2019年的13851萬元,2020年進一步增至24717.86萬元。歸母凈利潤在2018年及2019年連續為負之后,2020年小規模盈利。

如今半導體激光行業更像是一方肥沃的園地,養育了產業鏈上許多公司。這些公司逐漸吸收養料,向下扎根、向上發芽,在歸屬自己的“一畝三分地”上悄然生長。長光華芯認為“國內從事高功率半導體激光芯片制造銷售業務的可比公司較少”,炬光科技表示“公司缺乏完全可比公司”,這都間接說明半導體激光市場仍未變成“紅海”。

未來,隨著進場公司的增加,“養分”的競爭會愈演愈烈。而此后能在市場中生存的,或許就是那些扎根最深、長得最高的公司。

2.大族激光擬投資25億建基地,發力高功率激光、動力電池裝備業務

9月22日晚間,大族激光發布了2則公告:一是,公司擬在四川省宜賓市投資建設大族激光新能源智能裝備生產基地項目,項目總投資15億元;二是,公司擬在江蘇省張家港市投資建設大族激光華東區域總部基地項目,項目一期總投資不超過10億元。兩項投資共計25億元,用以完善新能源動力電池裝備業務布局。

據大族激光公告,根據公司戰略發展規劃,為進一步推進公司產能布局,公司擬在四川省宜賓市投資建設大族激光新能源智能裝備生產基地項目。

項目總投資15億元,規劃一期投資5億元,二期投資10億元(最終項目投資總額以實際投資為準),資金來源為企業自籌。

據披露,該項目建設一期項目在交付土地后兩年內建成竣工并開始投產運營,二期項目在一期項目竣工投產之日起一年內啟動。項目規劃總占地約150畝,一期項目占地約50畝,二期占地約100畝。

大族激光表示,新能源動力電池裝備業務是公司未來發展的重點方向,本次在四川省宜賓市投資建設新能源裝備生產基地將進一步完善公司新能源動力電池裝備業務在西南地區的布局,滿足公司未來新能源動力電池裝備業務的產能需求。西南地區是國內新能源產業最重要的聚集地之一,上述新能源生產基地項目的投資建設有利于公司更好的滿足下游客戶的交付需求,就近為下游客戶提供配套服務。

同日,大族激光公告,公司擬在江蘇省張家港市投資建設大族激光華東區域總部基地項目,項目一期總投資不超過10億元。

該項目預計自開工建設起不超過30個月,最終以實際建設情況為準。項目完工前,由江蘇省張家港保稅區管理委員會提供臨時項目用地及廠房滿足公司生產需要。項目規劃用地面積約800畝,分兩期建設,其中一期項目占地約250畝,二期項目占地約550畝,最終以實際建設情況為準。項目二期將根據實際進展情況另行審議。

公司稱,華東地區經濟發達,工業基礎雄厚,聚集著眾多新能源和機械制造領域大型企業,是公司在國內重要的市場之一。公司本次投資建設華東區域總部基地事項將進一步完善新能源動力電池裝備及高功率激光裝備業務在華東地區的布局,滿足上述業務未來的產能需求。同時,華東區域總部基地的投資建設有利于公司更好的滿足下游客戶的交付需求,就近為下游客戶提供配套服務。

2021年上半年,大族激光重新梳理了自身的業務架構,將主要業務分為通用元件及行業普及產品、行業專機、極限制造三大事業群,公司業務范圍將從產業鏈下游的設備集成商拓展到上游設備核心器件領域。

公司主要產品包括通用運動控制系統、振鏡、高功率光纖激光器、脈沖激光器、中低功率CO2激光器、紫外及超快激光器、高功率激光聚焦頭、泵浦源、冷水機、激光切割機、激光焊接機、激光打標機等產品與解決方案,廣泛應用于工業領域的各行各業。

這其中,新能源動力電池裝備業務成為公司重要增長點之一。

據近期披露的2021年半年報,期內大族激光實現營業收入74.86億元,營業利潤9.98億元,歸屬于母公司的凈利潤8.88億元,扣除非經常性損益后凈利潤7.68億元,分別較上年同期增加45.08%、41.80%、42.50%、52.02%。而期內公司動力電池行業專用設備實現營業收入2.38億元,同比增長440.61%。

大族激光稱,公司堅持大客戶戰略,與寧德時代等行業主流客戶保持良好合作關系。目前,公司在電芯設備、模組及PACK段市場占有率及技術水平均位于行業前列,并能夠提供電芯和模組生產的整線智能裝備交付。

在近日公告的投資者關系活動記錄表中,大族激光還表示,2021年上半年,公司繼去年四季度取得寧德時代11.94億元設備訂單后,再度中標寧德時代10.03億元設備訂單,上述訂單的交付期主要集中在2021年度。未來,公司仍將持續推進大客戶戰略,以行業前二十客戶為主要服務重點,在不斷完善現有產品性能的基礎上,逐步拓寬產品品類,抓住新能源市場發展的重大機遇。

3.華工科技預計Q3凈利潤暴增176.14%-217.48%

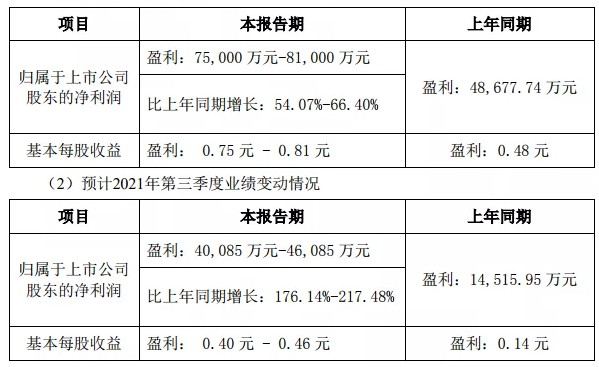

9月27日,華工科技發布公告披露前三季度業績預告。華工科技預計2021年1月-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.5億元-8.1億元,比上年同期增長54.07%-66.40%,基本每股收益為0.75元-0.81元。華工科技預計2021年第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.01億元-4.61億元,比上年同期增長176.14%-217.48%,基本每股收益為0.40元-0.46元。

華工科技表示,期內業績實現大幅增長有四方面原因:

第一,隨著新能源汽車爆發式增長、5G應用場景縱深推廣、傳統產業智能制造全面提速,今年公司緊抓市場機遇,依托關鍵技術積累,聚集多維資源要素,加 快創新產品與行業應用深度融合,三大主要業務的訂單和發貨均實現大幅增長。

第二,公司持續加大國際市場開拓力度,海外客戶訂單增長較快。

第三,公司募投項目建成投產,制造交付能力顯著提升,產品交付提速。

第四,今年第三季度,公司按權益法核算的聯營企業華工創投預計實現凈利潤約4.2億元-4.6億元,增加公司對聯營企業投資收益約1.36億元-1.5億元。

三、新能源行業

1.第9批乘用車推薦目錄電池配套解析

9月30日,工信部發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2021年第9批),共有52款新能源乘用車入選。其中,LFP電池車型25款,占比48%,三元電池車型27款,占比52%。

在電池配套方面,寧德時代(13款)、合肥國軒/比亞迪(6款)、鵬輝電源(4款)、小鵬汽車/長安福特(3款)、時代廣汽/華霆動力/捷新動力(2款)配套車型數量靠前。

在本批目錄中,主機廠新能源乘用車車型申報出現兩極分化現象,長續航高端車型與低續航微型車的數量最多,體現出當前國內新能源乘用車市場的整體競爭態勢。

具體來看,第9批目錄的新能源乘用車的動力電池配套情況主要有以下特點:

LFP電池配套占比近半

2021年,LFP電池在新能源乘用車市場回潮速度加快,并在下半年實現單月裝機超越三元。

GGII根據交強險口徑數據統計顯示,2021上半年新能源乘用車領域裝機電量約41.17GWh,其中LFP電池裝機電量約12.34 GWh,占比30%,同比增長超2倍。

7月,LFP電池裝機量近三年來首次超越三元電池,表明LFP電池在動力市場扳回一局。8月三元電池裝機5.3GWh,環比下降2.1%,而LFP電池裝機7.2GWh,環比上升24.4%。

這表明LFP電池在新能源乘用車領域再次占據上風,全年裝機電量有望進一步增長,最終趕超三元。

而在本批目錄中,乘用車LFP電池的配套占比達48%,為LFP電池在乘用車領域裝機進一步增長提供保障。

LFP電池微型車扎推申報

在本批目錄中,除了高端車型增多之外,低續航微型電動車的申報數量也出現爆發。

其中,上通五、獵豹、東風、奇瑞等主機廠合計申報了16款A00級微型電動車,其中有13款搭載了LFP電池,表明LFP電池已經在微型車領域占據主導地位。

值得注意的是,上通五申報的多款宏光 MINI EV在帶電量和工況續航方面進行了優化升級,電池容量從原來的9.2kwh提升至26.5kwh,從而將宏光 MINI EV的續航里程從原來的120km提升至300km。

2.華友鈷業與韓國浦項退役電池回收項目于韓國開工建設

9月30日,華友鈷業與浦項韓國合資公司POSCO HY Clean Metal(浦項華友循環再生韓國公司)在韓國開工建設。

浦項華友是華友鈷業與浦項制鐵在韓國成立的合資公司,主要從事退役電池廢料循環回收業務,年處理電池料黑粉1.2萬噸,項目計劃于2022年下半年竣工。

這其實是華友鈷業與韓企浦項化學的再次合作。

雙方早于2018年在浙江桐鄉成立兩家合資公司,從事三元前驅體和三元正極。同年11月,上述兩家合資公司分別投建年產3萬噸動力電池三元前驅體和年產3萬噸動力電池正極材料項目,兩個項目總投資近20億元。兩家工廠現已投產,年產能各達5000噸,其余2.5萬噸產能仍處于在建狀態。

華友鈷業已經和LG化學、POSCO、L&F、BASF、當升科技、振華等正極材料達成了合作,進入到LG新能源、SKI、寧德時代、比亞迪等全球頭部動力電池的核心產業鏈。

目前,華友鈷業已經打通從鈷鎳資源、冶煉加工、三元前驅體、鋰電正極材料到資源循環回收利用的新能源鋰電產業生態閉環。

鈷鎳資源:鈷業務集中于非洲剛果(金)子公司 CDM 公司、MIKAS 公司,主要產品為粗制氫氧化鈷和電積銅;鎳資源開發主要集中在印尼,相關實體為合資公司華越公司。

冶煉加工:主要為鈷新材料產品的深加工業務,業務集中在華友衢州和桐鄉總部工廠,主要產品為四氧化三鈷、硫酸鈷等鈷化學品。

三元前驅體:新能源衢州、華海新能源、與POSCO合資的華友浦項和與LG化學合資的華金組成其三元前驅體業務,生產三元前驅體所需的原材料主要由華友衢州供給,同時外購部分作為補充;

正極材料:參股浦華公司、樂友開展正極材料業務,收購巴莫科技擴張正極業務。

循環板塊:除此次與浦項化學的合資公司外,其還成立循環科技和再生資源兩家公司布局鋰電池循環回收業務,收購韓國TMC 70%的股權和碧倫生物技術100%的股權,TMC主要從事鋰電廢舊資源回收利用業務,碧倫公司主要從事鋰電循環資源的初級加工業務。

3.戴姆勒啟動電芯自產計劃

戴姆勒集團旗下梅賽德斯-奔馳宣布收購Stellantis與道達爾合資的電池制造商Automotive Cells Company(ACC)的33%股份,合作的目的是開發電池和電池模塊,保障奔馳的電池供應穩定。

根據協議,戴姆勒將于明年向該合資公司投入數千乃至上億歐元的資金,總投資預計將低于10億歐元。ACC將從2025年開始為梅賽德斯-奔馳提供電池技術。

ACC成立于2020年9月,計劃投資50億歐元(約合人民幣379億)分別在法國和德國建造一座電池工廠,年總產量為48 GWh。戴姆勒加入之后,該投資計劃擴大至70億歐元(約合人民幣530億元),計劃到2030 年生產至少120 GWh的電池。

戴姆勒首席執行官Ola Kallenius在聲明中說:“這項投資是我們在實現碳中和的道路上戰略性的里程碑。新的伙伴關系使我們能夠利用規模生產確保電池供應,并為我們的客戶提供卓越的電池技術。”

戴姆勒采取供應商多元化策略,主要通過外部采購電芯,自建動力電池PACK工廠負責動力總成的方式,保障其電池供應。

目前,戴姆勒的電芯供應商包括LG新能源、SKI、寧德時代、孚能科技和億緯鋰能等,其中海外市場以LG新能源和SKI為主。

戴姆勒的策略是在一個地區擁有2-3家電池供應商,根據不同的產品定位構建梯次電池供應體系,進而保障其電池供應穩定和降低成本。

此次戴姆勒入股ACC的目的是為涉足電芯生產制造,增強其在動力電池開發和技術提升方面的競爭力。

此外,戴姆勒還與加拿大能源供應商魁北克水電公司共同開發固態電池技術,探索下一代動力電池——固態電池的量產應用。

事實上,為加快電動化轉型,啟動電芯自產計劃已經成為了眾多國際主機廠提升市場競爭力的重要手段。

除了戴姆勒之外,包括特斯拉、寶馬、大眾、沃爾沃、Stellantis、通用、現代、福特、保時捷等國際主機廠,都在通過入股或合資建廠的方式,與電池企業達成合作,實現電芯自產,并鎖定巨額產能供應。

通過該方式,上述主機廠在獲得穩定電池供應來源的同時,也掌握了電芯制造技術以及構建一條多元化供應體系,有助于進一步提升其市場競爭力。

4.陜西著力打造千億級氫能產業集群

這兩個月,西咸新區秦創原創新促進中心副主任盧寧一直在密切對接氫能及燃料電池技術和產品研發生產的高科技企業,他的目標是年內實現氫產業項目落地。與此同時,省發展改革委環資處處長馬宏生也操心著總投資1.36億元的榆林科創新城綠色零碳智慧能源站項目進展,這是西安交通大學管曉宏院士團隊與中核集團合作開展的全國首個基于氫能的零碳園區“環保—經濟”雙示范項目。

7月,我省篩選出6大支柱14個重點產業領域的23條重點產業鏈,氫能產業鏈是其中之一,并由省級部門領導擔任氫能產業鏈“鏈長”。推動氫能產業鏈式發展有新突破,打造千億級氫能產業集群,是陜西在“雙碳”目標要求下,推動產業轉型升級、加速能源結構調整、推進高質量發展的戰略舉措。

作為能源大省,打造千億級氫能產業集群,陜西有基礎、有優勢。

“我省能源化工基地副產氫資源豐富。省內副產氫折合純氫資源超過200萬噸/年,其中高品質副產氫約20萬噸/年。而且副產氫制氫成本每公斤8元至10元,200公里內終端氫氣成本低于每公斤35元,遠低于粵、滬等地區,可達到國家燃料電池汽車示范城市群考核指標。”8月25日,陜西省能源局局長何鐘說。

氫能是一種來源廣泛、靈活高效、應用場景豐富的二次能源,被譽為21世紀最具發展潛力的清潔能源,其最大特點在于純氫氣和氧氣燃燒后僅生成水,被認為是化石能源向可再生能源過渡的重要橋梁。國家“十四五”規劃綱要中,氫能被列為前瞻謀劃的六大未來產業之一。

目前,全球氫能產業處在發展培育期,制氫、儲運等核心技術是關鍵制約因素。陜西是科教大省,高校、科研院所、企業的科技實力雄厚,制氫、儲運、電堆制造、動力集成、電驅系統等方面的技術研發和產業化能力優勢突出。

西安交通大學動力工程多相流國家重點實驗室,是國內最早開展光催化分解水制氫的研究單位之一,經過20多年的研究,形成了太陽能光催化制氫的多相流能質傳輸集儲與轉化理論及方法,取得了國際領先的系列研究成果,開發了多類高效低成本制氫光催化劑與光催化反應體系,構建了國際首套直接太陽能光催化制氫規模化示范系統。

“構建氫電互補互換的能源有序轉化體系,同時統籌考慮體系中的碳集循環,結合自然界中富集的二氧化碳,將其資源化高值利用,是廉價、潔凈的制氫路線。”中國科學院院士、西安交通大學教授、動力工程多相流國家重點實驗室主任郭烈錦說。

除西安交通大學外,西北工業大學等院校也在光催化制氫、燃料電池關鍵材料及系統方面有創新技術積累;延長石油旗下江蘇延長桑萊特新能源有限公司擁有完整、可控、先進的電堆制造技術;西安凱立新材料股份有限公司開發出了氫燃料電池用鉑催化劑;法士特集團能夠為氫燃料電池車提供電驅系統。陜煤集團、延長石油、隆基氫能等企業在裝備制造領域已開始進行業務布局。陜汽集團等整車企業已研發出燃料電池客車、重卡及市政專用車等車型。

陜汽集團技術中心副主任晁鵬翔告訴記者,他們研發出的三款氫燃料電池重卡已在河北、上海等地區進行推廣,其中一款氫燃料電池牽引車即將在榆林地區投入使用。“陜北地區副產氫豐富,并且運行著約15萬臺的重載化石能源運輸卡車,運輸半徑約200—300公里,部分已經到報廢年限,這是理想的氫燃料電池汽車產業應用場景。”晁鵬翔說。

為發揮這一終端應用場景優勢,陜西目前正推動由榆林市政府牽頭,延長石油、陜煤集團、陜西有色、陜汽集團、榆林市屬企業以及中央企業、社會資本等共同出資,成立陜西氫能運力平臺公司,開展制氫儲運、加氫站建設和氫燃料電池重卡運營等業務。

“我省將以秦創原創新驅動平臺為總牽頭,突出大西安氫能科研及裝備制造中心和榆林、渭南氫能供應中心定位,立足氫燃料、氫原料兩條應用技術路線,以技術突破和產業培育為主攻方向,以資源和市場吸引優勢企業集聚,打造氫能重卡運力平臺,推動重卡物流、氫能冶煉等應用場景示范,打造千億級氫能產業集群。”何鐘說。

當前,陜西省能源局正在加快編制氫能產業規劃,制定氫能三年行動方案,出臺促進氫能產業發展政策措施,組建氫能產業聯盟,暢通“產學研用”技術轉化通道,加快打造氫能產業鏈。

5.供需不匹配、大宗商品短缺,光伏產業發展持續承壓

“過去10多年來,光伏發電系統成本下降了90%以上。我國光伏發電成本也從原來的3—5元/千瓦時,降到近兩年的0.3—0.5元/千瓦時,今年有望實現全面平價上網。預計‘十四五’期間還將繼續降低到0.25元/千瓦時以下,屆時光伏發電成本將低于絕大部分煤電項目。”9月10日,通威集團董事局主席劉漢元在第四屆中國國際光伏產業高峰論壇上指出,當前光伏發電具備了大規模應用、逐步替代化石能源的條件,將成為未來能源發展的主角。

但受當前供需不匹配、大宗商品短缺等因素影響,光伏供應鏈產品仍舊在持續漲價,光伏發展承壓。

產業鏈價格全面上漲

價格上漲可謂是今年光伏產業發展的關鍵詞。

“硅料價格回升至今年高點;硅片價格下滑后上漲4%;電池片價格下滑后又上漲6%;光伏玻璃因純堿、天然氣價格上漲5%—15%,均增加了組件后續價格的不確定性;物流方面一柜難求,費用較去年同期翻了3—10倍,部分運費高達22000美元/柜。”中國光伏行業協會名譽理事長王勃華用一組數據,直指企業所面臨的漲價壓力。

王勃華坦言,當前光伏逆變器缺芯情況未有好轉,大宗金屬價格上漲使系統成本上升。電池和組件廠商面對上下游兩頭壓力,成為利潤率最低的兩個環節。

劉漢元稱:“市場條件下的產業發展往往是波浪式、螺旋式變化的,價格信號會讓大家加大投入。”他透露了通威集團的高純晶硅業務擴產計劃,樂山二期5萬噸項目、保山一期5萬噸項目將于今年底投產,包頭二期5萬噸項目將于2022年投產。

在中國有色金屬工業協會硅業分會會長趙家生看來,隨著我國有色金屬工業的發展,作為戰略性材料的硅產業將不斷壯大。“2010年國內多晶硅產量為8萬噸,去年達到了39.6萬噸。預計今年多晶硅產量將達48萬噸,滿足16000萬千瓦光伏產品需求;2022年進一步提升至70萬噸左右,滿足24000萬千瓦光伏產品的需求。”

分布式光伏是今年行業發展的一大亮點。數據顯示,2021年上半年光伏發電裝機1301萬千瓦,同比增長13.1%,其中集中式新增裝機同比下降24.2%,而分布式新增裝機同比增長72.7%,尤其是戶用新增裝機量超766.1萬千瓦,同比增長263%,首次超過集中式,成為新增裝機的主要來源。王勃華分析原因稱:“戶用裝機還有補貼,收益率相對更高,需求就出來了,而今年光伏產業鏈價格上漲對集中式電站影響更為明顯,使一些投資商持觀望態度。”

面對困難,企業正通過聯合投資、戰略合作、垂直一體化等方式保障供應鏈安全,比如東方日升、潤陽光伏延伸產業鏈,布局硅料環節;阿特斯擴充拉棒、切片環節;晶科能源、隆基股份和中遠海運達成戰略合作布局物流,以保障運輸。

新增產能審批政策趨緊

值得注意的是,企業擴產計劃與地方環保壓力矛盾凸顯。近日,云南發改委發布《關于堅決做好能耗雙控有關工作的通知》提出,加強工業硅行業生產管控,確保工業硅企業9-12月份月均產量不高于8月產量的10%。

無獨有偶,此前內蒙古自治區發改委也印發了《關于確保完成“十四五”能耗雙控目標任務若干保障措施(征求意見稿)》提出,從2021年起,不再審批無下游轉化的多晶硅、單晶硅等新增產能項目。

“在碳達峰、碳中和目標下,不排除其他地方跟進。”王勃華提醒,地方為能耗雙控或收緊產能政策,多晶硅、工業硅等環節未來的擴產項目或面臨困難。

四、復合材料行業

1.高壓儲氫有望推動復合材料快速增長

多年來,碳纖維增強聚合物(CFRP)復合材料通過使用碳纖維和環氧樹脂包裹的塑料內襯組成的IV型儲罐,為零排放燃料電池汽車提供了壓縮氫氣(H2)的輕質存儲。根據預測IV型儲罐的市場增長極其巨大。例如,IV型儲罐生產的領導者Hexagon Composites(挪威阿勒松)估計,從2025年到2030年,儲罐收入將增長630%。

(1)重型運輸用氫氣

“在歐洲,有立法規定到2030年,卡車原始設備制造商的生產車隊的二氧化碳排放量必須比2019年平均減少30%,”儲罐制造商NPROXX的常務董事兼銷售主管Michael Himmen說。因此,歐洲卡車生產的一部分將是氫動力驅動,并可能高達5%,未來需求可高達15000-20000輛/年。它將在2026-27年以2000輛/年的速度開始,并穩步增長。每輛車有五到七輛IV型儲罐,重型卡車可以在十年內,每年需要100000個儲罐,大概需要6000噸碳纖維。這將是東麗公司目前在日本、韓國、法國和美國工廠碳纖維總產量的25%,以及韓國Hyosung2028年10條生產線計劃產能的25%。

Hexagon Purus 的銷售和營銷總監 Jørn Helge Dahl 表示:“重型運輸行業的速度正在加快發展。他解釋說,對于大型車輛而言,氫氣比電池更實用,因為電池的尺寸、重量和充電時間的增加可滿足有效載荷和航程要求,但是不經濟。Hexagon Purus 估計,2025 年和 2030 年 IV 型儲氫罐的收入分別為 11 億美元和 70 億美元,預計重型汽車將占最大部分(≈30%)。

(2)輕型交通、汽車和亞洲市場

法國汽車一級供應商Faurecia和Plastic Omnium是IV型儲罐市場的新進入者,兩者的目標都是占據25-30%的市場份額。他們預測到2030年,氫動力汽車的年產量將達到200萬輛,其中150萬輛為輕型和乘用車(LDV和PV)。

Plastic Omnium 指出,預計亞洲將在氫燃料電池汽車 (FCV) 銷售方面處于領先地位,占據75%的市場份額,其次是歐洲的20%和北美的5%。事實上,中國和日本已經宣布了到2030年分別實現100萬輛和80萬輛 FCV 的運行目標,而韓國則表示到 2025年將所有商用車都轉換為氫燃料,目標是到2040年生產620 萬輛 FCV。值得注意的是,這些國家都有大量的碳纖維生產。

因此,當Plastic Omnium于2019年成立其比利時布魯塞爾燃料電池和氫氣儲存研發中心時,它同時成立了中國武漢研發中心,并配備了CFRP纖維纏繞試驗線和燃料系統測試實驗室。武漢已被定為中國第一個“氫城市”,擁有30-100個氫燃料加氣站,3-5家世界領先的氫企業,以及一個擁有100多家燃料電池汽車制造商及相關企業的氫能產業園。

與此同時,Hexagon Purus于2021年3月宣布與中集Enric(中國深圳)成立合資企業,該合資企業將首先擴大現有的III型壓力容器生產,同時安裝IV型儲罐生產。新的IV型設施生產和建設將于2021年開始,到 2025 年產能將達到 100,000 罐/年。

2.吉林化纖15000噸碳纖維項目第三條大絲束碳化線一次試車成功

作為吉林省重點打造的中國吉林國家碳纖維產業園的首個啟動項目。10月8日,吉林化纖15000噸碳纖維項目7號線一次試車成功,這也是國興碳纖維公司年內投產的第三條大絲束碳化線。

在吉林化纖國興碳纖維公司碳化車間內,潔白的碳纖維原絲在絲道上有序運行,各氧化爐內溫度按設定值穩步上升。伴隨著預氧絲從6號氧化爐內成功產出,吉林化纖15000噸碳纖維項目7號線一次試車成功。自今年7月以來,吉林化纖國興碳纖維公司先后投產兩條生產線,單線年產量達2500噸,是目前國內同規格中單線產能最大的生產線,主要生產25K大絲束碳纖維產品,應用于風電葉片、綠電新能源、體育休閑等領域。經檢測,生產的碳纖維產品已經達到國內領先的T700級水平。

3.中國中車發布采用碳纖維復合材料轉向架的新型都市快軌

近日,在唐山舉行的中國軌道交通工業140周年峰會上,由中車唐山公司研制具有完全自主知識產權的新型都市快軌列車下線。列車融合虛擬編組、自我感知、綠色制造、主動安全等關鍵技術,詮釋了未來列車“科技、人文、綠色、智能”的特點,滿足人們對未來出行的美好期待。

新型都市快軌列車驚艷亮相

采用碳纖維復合材料的輕量化轉向架

中車唐山公司以打造未來智慧城市一體化交通解決方案為目標,充分利用國際領先技術,創新發展模式,此次,在列車最重要的走行部系統實現了重大突破,首次研制并應用了具有完全自主知識產權的軌道車輛“弓”系輕量化轉向架,該轉向架采用碳纖維復合材料,較傳統轉向架中重量減輕25%-40%,可實現車輛運行能耗減少15%以上,輪軌磨耗減低30%以上,噪音降低2-3DB,全生命周期成本降低15%以上。

4.盤點全球風電葉片市場的未來發展趨勢及其對碳纖維復合材料行業的影響

(1)風電葉片中的纖維復合材料

纖維增強塑料 (FRPs)是以塑料樹脂為基體,玻璃纖維、碳纖維和其他纖維作為增強體得到的一種復合材料。樹脂基體有兩種主要形式:熱固性樹脂和熱塑性樹脂,其中熱固性樹脂可形成不可逆的固體聚合物,最常用于制造風力渦輪機葉片,而熱塑性塑料可重新熔融和回收利用。纖維增強復合材料廣泛應用于如車輛部件、車門、浴缸和風力渦輪機葉片等領域。

從環境保護的角度來看,FRP材料在產品的使用階段具有顯著的優勢,因為它輕質、堅固、耐用。例如,它可以減輕車輛的重量,減少燃料消耗,從而減少溫室氣體排放。FRP對于風力渦輪機越來越大的葉片來說也至關重要,因為鋼制葉片重量驚人,效率更低,而且非常昂貴。

(2)全球風電葉片發展趨勢

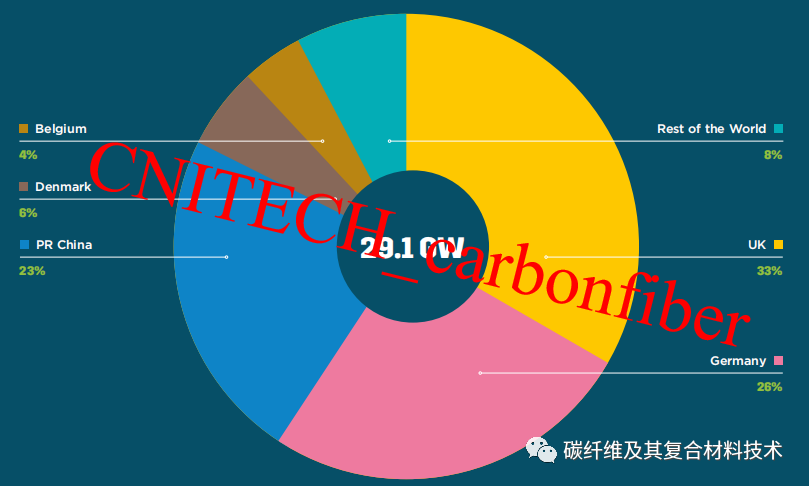

2019年,全球海上風電裝機量為29.1GW,目前歐洲是最大的市場(占所有海上風電的 75%),其中英國海上風電裝機量9.6GW、占比33%,德國海上風電裝機量7.6GW、占比26%,其次是中國海上風電裝機量6.7 GW、占比23%。

圖1 全球海上風電裝機量

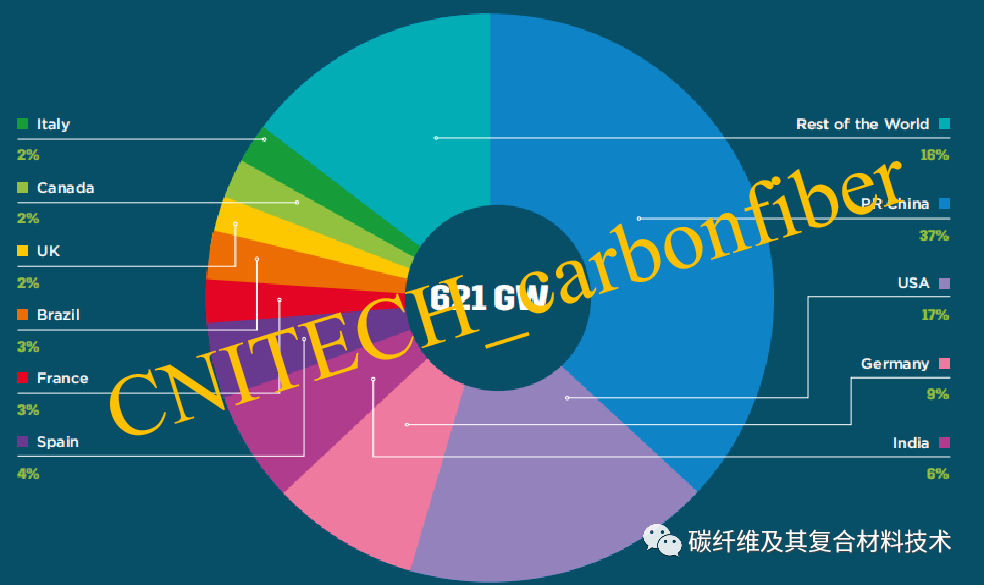

對于陸上風電裝機量,目前按裝機容量排名前五位的國家依次是英國、德國、中國、丹麥和比利時。陸上安裝了超過621GW的電力,其中中國為230GW,占比高達37%,而美國陸上裝機總量為106GW、占比17%,隨后是印度、西班牙和瑞典等。

圖2 全球陸上風電裝機量

(3)風電葉片中FRP發展機遇

目前全球風能領域使用了250萬噸復合材料。據估計,每MW電力需要12-15 噸玻璃纖維增強塑料。玻璃纖維增強塑料 (GFRP) 占全球750億美元復合材料市場的大部分。僅在歐洲,每年的產量就超過100萬噸,其中建筑、基礎設施和運輸部門占比接近70%。

就碳纖維增強塑料 (CFRP) 而言,在過去十年(2010–2020)全球需求增長了兩倍,達到160,000 噸左右。風能目前已經成為占比最大的行業,占全球對CFRP需求的24%,超過航空航天(23%)、體育(13%) 和汽車 (10%) 行業。

圖3 全球碳纖維復合材料應用領域占比情況

但是,就價值而言,風電行業僅占全球市場的 4%(7.72 億英鎊)其主要原因在于風電行業中使用的碳纖維大多為低成本且質量普通的碳纖維。

未來30年隨著全球陸上、海上裝機量增強,風電行業對FRP復合材料需求將會進一步大幅增長。根據最新市場分析報告,2020年全球碳纖維需求中風電葉片總需求達到3萬噸,占全球碳纖維總需求的29%;而與國外相比,我國風電葉片用碳纖維的需求更是高達2萬噸,同比增長44.9%,占全國碳纖維需求總量的40.9%。

為了應對風電行業對低成本碳纖維需求,今年6月10日Zoltek公司宣布將擴大其位于墨西哥瓜達拉哈拉工廠的碳纖維生產能力。通過擴大運營,主要用于風電行業的——ZoltekPX35碳纖維全球總產能有望達到至2.8萬噸/年。

五、衛星通信行業

1. “吉林一號”成為我國規模最大的商用遙感衛星星座

日前,“吉林一號”高分02D衛星成功發射。至此,“吉林一號”衛星星座在太空上共有30顆衛星在軌運行,組成了我國規模最大的商用遙感衛星“天團”。

“吉林一號”由長光衛星技術有限公司自主研發運營。2015年10月,首批“吉林一號”商用光學遙感衛星成功發射,開啟太空之旅。長光衛星技術有限公司黨委書記、副總經理賈宏光介紹,“吉林一號”衛星星座覆蓋面積累計達1.33億平方公里,具備全球一張圖一年更新1次、全國一張圖一年更新3次的能力。依托“吉林一號”遙感數據,長光衛星利用人工智能算法,實現了全國地表分類的精準化、自動化更新,可以在線完成建筑、道路、水體、林木以及不同類型農作物的自動識別,識別精度超過95%。

有了“吉林一號”衛星等硬核設備的助力,中國人保財險長春分公司農安支公司副總經張學民的工作方式發生了變化。2017年起,長光衛星與中國人保財險長春分公司合作,通過“吉林一號”衛星的影像、無人機影像以及實地調查、采樣等方式結合,采取天、空、地一體化的數據采集和分析手段,讓農業保險勘測變得更高效便捷。長光衛星技術有限公司工程師曲春梅介紹說,應用“吉林一號”衛星遙感信息可以為農林、水利、環保、交通、自然資源、城市建設等14個領域開展150余項精準服務。

星座正按計劃擴大規模。賈宏光說,預計2025年左右,“吉林一號”將實現138顆衛星組網,屆時“吉林一號”衛星星座的服務能力將得到大幅提升,為用戶提供更豐富、更高效的遙感信息服務,為大眾的生活帶來更多便利。

2. 吉利衛星超級工廠首顆試產星下線

近日,在各項試驗指標都正常的情況下,吉利科技集團旗下臺州星空智聯衛星工廠首臺(套)產品在臺州灣新區正式下線,這也是全省首顆民用商業衛星,開啟了吉利與臺州深化合作的新篇章。

(1)備受矚目 浙江首星掀開神秘面紗

從2019年8月12日成立臺州星空智聯科技有限公司,到2020年3月3日正式開啟臺州衛星工廠的建設,2021年2月18日衛星工廠獲得國家發改委核簽的商業衛星制造項目許可批復,再到當下的浙江首星下線,吉利在臺州造衛星的這件事,每個節點,都受到大眾的普遍關注。

此次下線的試產星,重約100公斤,體積相當于一個家用滾筒洗衣機,由吉利科技集團旗下浙江時空道宇科技有限公司自主研發,并經臺州星空智聯科技有限公司生產。

星空智聯衛星工廠擁有商業化衛星AIT(集成總裝測試)中心,是深度融合航天、汽車制造能力的量產工廠,涵蓋衛星研發、核心部組件制造、測運控、航天材料、云計算大數據平臺等。

吉利科技集團航天板塊CEO王洋介紹,這個衛星超級工廠,在中國航天制造體系中突破性建立了智能柔性脈動式產線,根據用戶需求快速定制交付通信、導航、遙感等不同用途、不同重量的衛星產品。未來,工廠具備年產衛星500顆的生產能力。隨著此次衛星下線,星空智聯將具備承接市場衛星AIT制造能力,加快商業衛星產業化進程,助力中國衛星產業鏈高速發展。

(2)從工廠建設到首星下線,只用了573天

傳統的衛星研制全周期需要2年,而吉利在臺州生產的這顆衛星,從工廠建設到產品下線,僅用了573天。今后,這個衛星工廠可實現量產衛星日產量1顆,衛星成本下降45%以上,智造效能比肩國際一流商業航天公司。

商業航天業務是吉利“新基建”投入的典型,不僅為吉利自身天地一體化出行生態提供基礎設施,還為未來出行、智能制造、無人機運輸、城市管理等多領域提供支撐,與生態伙伴開放合作,構建科技生態鏈優勢。

未來,吉利將打造全球首個低軌未來出行星座,構建高精時空天地一體化PPP-RTK網,提供低時延、高精度、高可靠的厘米級精度位置信息服務,助力車輛云管理、車路協同、自動駕駛、自動泊車、低空出行等智慧出行應用。為“衛星互聯網”與“車聯網”“自動駕駛”“高精定位”等行業融合發展,提供極具競爭力的、安全可信賴的解決方案與服務。

3.波音衛星互聯網計劃發射147顆衛星

近日,美國聯邦通信委員會(FCC)披露,波音公司的衛星互聯網計劃申請已經進入投票表決階段。按照計劃,該公司希望獲準發射和運營147顆衛星,以提供寬帶互聯網接入服務。

波音公司于2017年首次向FCC提交申請,尋求批準使用低地球軌道和高度傾斜的非地球靜止軌道衛星部署V波段“星座”,以提供高速寬帶通信服務。

波音公司在申請中表示:“我們希望運營V波段星座,為美國、波多黎各和美屬維京群島的居民消費者、政府和專業用戶提供寬帶互聯網以及通信服務。”

2019年,埃隆·馬斯克(Elon Musk)旗下太空探索技術公司SpaceX敦促FCC拒絕波音的申請,理由是該計劃對其他系統構成了“有害干擾”,或者“至少施加適當的條件,以確保波音的運營不會損害其他運營商的利益”。

今年4月,FCC投票批準了SpaceX的星鏈項目修訂計劃,該公司希望在比原定計劃更低的地球軌道上部署更多衛星,這是其提供空基寬帶互聯網努力的重要組成部分。SpaceX曾請求FCC批準在較低軌道上部署2824顆衛星,這是為目前無法接入網絡的人們提供高速寬帶互聯網服務計劃的一部分。

FCC還表示,SpaceX當時同意承擔修訂計劃可能帶來的風險,比如其低空衛星可能會受到亞馬遜Kuiper Systems項目衛星的干擾。今年7月,亞馬遜表示,將投資超過100億美元,建設由3236顆低地軌道衛星組成的空基互聯網。

SpaceX計劃最終部署1.2萬顆衛星,該公司此前也曾表示,星鏈項目將耗資約100億美元。雖然部署成本極高,但衛星技術可以為生活在農村或光纜和蜂窩塔無法到達的偏遠地區提供高速互聯網。當颶風或其他自然災害中斷通信時,這項技術也可能提供關鍵支持。

4. 火眼位置“天樞一號”低軌導航增強技術試驗衛星成功發射

2021年10月14日18時51分,火眼位置“天樞一號”低軌導航增強技術試驗衛星搭載長征二號丁運載火箭在太原衛星發射中心發射升空,衛星進入預定軌道,遙測參數正常,發射取得圓滿成功。

火眼位置計劃發射全球覆蓋的低軌導航增強衛星星座,以實現厘米級高精度導航增強服務,為無人駕駛、物聯網等多場景領域提供精確定位基礎保障。“天樞一號”是火眼位置的首顆技術試驗衛星。后續,衛星平臺完成在軌測試后,火眼位置將結合地面用戶終端開展高精度導航增強技術試驗,有效驗證具有自主知識產權的信號體制設計和星上導航增強算法,為星座建設提供依據和支撐。

火眼位置數智科技服務有限公司創立于2019年,是目前國內頗具競爭力的低軌衛星高精度定位服務供應商。

六、金融資本市場

1.陜西省“金融十四五”綜述

近日《陜西省“十四五”金融業高質量發展規劃》正式出爐, 以下是對《規劃》亮點的梳理。

基礎:已不可同日而語

1:傳統金融業豐沛度提高:

上圖顯示了金融業大數據的飛升,背后動因一是“金融陜軍”的不斷壯大,如200余家持牌機構、700多家五類機構已在全省形成密集布局,尤其是彌補了專業健康險、公募基金、地方AMC、消費金融公司等“牌照空白”。二是“金融陜軍”的不斷革新,如長安銀行取得B類承銷資格、西安銀行A股上市并入選LPR報價行等。

2:資本市場持續收獲驚喜:

2020年新增上市公司12家,創下歷史新高,而且這些新增上市公司普遍具備科技成色,推動“陜西資本軍團”排位不斷上升,并先后超越天津、重慶等地。這一現象對直接融資的激活尉為關鍵:如2020年新增社融中直接融資比例達22%,亦創下歷史新高。

3:全省7地市收獲支柱產業:

全國共有西安、寶雞、咸陽、銅川、渭南、安康、商洛金融業增加值占GDP比重超過5%,達到支柱產業的門檻。此背后的動因之一得益于“理順了金融管理監管體制”,從省地方金融局的組建到各地市的積極行動,金融業已廣泛受到重視。

(2)金融陜軍“上市革新”

《規劃》幾乎將“未上市的金融陜軍”全部推上了擬上公司的位置。這是顯要的一個變化。例如支持長安銀行上市,成立理財子公司,爭取進入國內城商行領先行列。例如支持秦農銀行爭取在全省布局,加快籌備上市,打造全國一流農商行。例如支持開源證券上市發展,充分借助資本市場實現跨越式發展。例如支持永安保險上市,成立保險資產管理公司,向大型保險集團發展。

(3)突破:爭創“科創金改區”

創建“國家科創金融改革實驗區”,是《規劃》中非常顯要的一點。 “依托秦創原創新驅動平臺,以西安高新區為核心,推動創建國家西安科創金融改革試驗區,推動科技和金融深度融合,圍繞創新鏈和產業鏈打造資金鏈”。

1:“秦創原”是一次莊嚴承諾:當全運會開幕式突出“秦創原”概念之時,外界即意識到這是陜西對中央和公眾的一次莊嚴承諾,作為科研大省每年卻面臨“科技順差”的尷尬有望破解。但“最先一公里”的解決,金融業不可或缺,因此在《規劃》中不斷出現了鼓勵“投早投小投科技”的意圖。

2:創新驅動是陜西最佳機遇:陜西正處于投資驅動與創新驅動并重時期,這一論斷成為“投行思維”最大的基礎。因此在《規劃》不但強調了對創投體系的支持,還在積極引導傳統金融機構深度介入。

(4)核心:服務實體經濟轉型

1:指向大產業:要求信貸力量重點火器支持航空航天、電子信息、汽車制造、數控機床等制造業和新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、新能源、綠色環保。

2:指向上下游:僅有鏈主是不夠的,《規劃》希望能夠大力發展供應鏈金融。為了配合信貸資金的精準投入,《規劃》還做了許多配置,如推動房地產金融健康發展、增強普惠金融服務能力、構建綠色金融體系、著力服務鄉村振興等,但最核心的內容沒有變,仍然集中導向了“支持實體經濟”。

(5)區域:鼓勵6市多點開花

榆林:打造呼包鄂榆城市群具有能源特色和綠色轉型的金融高地。

寶雞:建設高端裝備制造金融功能區。

楊凌:建設農科金融改革試驗區。

銅川:建設絲路金融科技產業園。

漢中:建設陜甘川毗鄰城市區域金融服務中心。

安康:探索綠色金融試驗。

(6)目標:劍指“大金融”格局

這是《規劃》中的愿景。特點之一是明確制定了“數據線”。

1:金融業增加值:2025達2900億元(2020年為1860億元),年均增速達9%.

2:本外幣存款:2025年突破7.5萬億元,穩定在全國第15位。

3:貸款:突破6.5萬億元,力爭在全國排名前進1位。

4:上市:增內外上市主體達120家,實現“倍增”,排名超過2—3個省份。

5:直融:占社融增量占比達到30%。(2020年為20%)

6:保費:達到1600億元,鞏固并保持全國前14名。

7:創投:管理規模保持1000億元以上,達到全國第17位。

要求在2025年末,基本形成整體實力雄厚、區域布局合理、組織體系健全、市場功能完善、運行秩序穩定的“大金融”格局,西安初步建成全國有重要影響力的絲綢之路金融中心,全省金融業綜合實力和競爭力持續增強。

2.中國先進制造產業發展地圖

推進先進制造業集群發展,是“十四五”時期推動制造業優化升級、參與全球產業鏈分工合作的重要途徑。先進制造業是指不斷吸收高新技術成果,將先進制造技術、制造模式及管理方式綜合運用于研發、設計、制造、檢測和服務等全過程的制造業,具有集群化、數字化、服務化等特征。

2021年3月,工信部通過集群競賽的方式,圍繞新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物醫藥等重點領域,在全國遴選出25個先進制造業集群作為重點培育對象。不少省市在“十四五”規劃中明確提出“制造業立市”“制造強省”,未來各地憑借產業發展基礎及特色,培育發展先進制造業集群,將有效促進產業、創新、人才、資本、數據等資源在一定區域的集聚,增強區域和產業發展的協同性。

近日,清科研究中心發布《2021年中國先進制造產業發展地圖》,報告在對中國先進制造產業的總體發展狀況、發展特點、政策指導方向等進行梳理、分析的基礎上,圍繞京津冀魯地區、長江經濟帶、粵港澳大灣區、東北和西部地區等重點區域、重點省市開展研究,分析各地先進制造產業的發展數據、政策規劃布局及優勢產業集群情況,并梳理了區域內先進制造領域的代表性政府引導基金。

(1)中國先進制造產業發展概況

“十三五”期間,我國先進制造業快速增長,高技術制造業、裝備制造業增加值占規模以上工業增加值的比重分別達到15.1%、33.7%,分別比2015年提高3.3個、1.9個百分點,成為帶動制造業發展的主要力量。同時,制造業創新能力顯著增強,光伏、新能源汽車、家電、智能手機、消費級無人機等重點產業躋身世界前列;信息通信、軌道交通等新興產業領域出現了一批創新能力突出、引領作用大、發展潛力好、國際競爭力強的企業,開放水平也在不斷提升。

“十四五”規劃對先進制造業進行明確部署規劃,通過推動京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展等區域戰略實施,打造重要先進制造業基地。

(2)京津冀魯地區先進制造業發展

2020年北京市規模以上工業中,高技術制造業和戰略性新興產業增加值全年分別增長9.5%和9.2%,高于規模以上工業平均水平。北京市積極規劃布局先進制造業,培育新一代信息技術、醫藥健康、新能源汽車等產業集群。同時,高精尖產業發展迅速,已形成新一代信息技術、科技服務業兩個萬億級產業集群。

(3)長江經濟帶先進制造業發展分析

《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》提出,要通過G60科創走廊等平臺,圍繞電子信息、生物醫藥、航空航天、高端裝備、新材料等十大領域,共同推動制造業高質量發展,打造全國先進制造業集聚區。

2021年工信部公示的25個先進制造業集群中有12個集中在長三角。

上海市:上海市先進制造業發展“十四五”規劃提出構建“3+6”新型產業體系,實現集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業規模倍增,同時發展電子信息產業、汽車產業等六大高端產業集群。

集成電路

集聚了中芯國際、華虹宏力、華力微電子、華大半導體、紫光展銳、盛美半導體等多家龍頭企業。《中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區集成電路產業專項規劃(2021-2025)》提出打造具有全球影響力的“東方芯港”。以自主創新、規模發展為重點,著力解決核心裝備、關鍵材料等技術瓶頸問題。

生物醫藥

以張江生物醫藥基地為核心,2020年信達生物、威高集團等十余家知名企業簽約落地上海,全年共簽約項目84個。目前,將中國區域研發總部設在上海的國際TOP20藥企中有18家,國際TOP20醫療器械企業中有17家。

2021年5月,上海市發布《關于促進本市生物醫藥產業高質量發展的若干意見》。提出聚焦腦科學、合成生物學等前沿生物領域,開展重大科技攻關,形成重大基礎設施群。

人工智能

2020年《中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區集聚發展人工智能產業若干政策》提出十大支持舉措,加快人工智能發展。截至2020年,上海人工智能重點企業1149家,全年規上產業規模達到2246億元,實現50%左右逆勢增長。浦東張江人工智能島已集聚IBM、百度、同濟大學等19家創新主體,徐匯西岸國際人工智能中心正式啟用,微軟亞洲研究院、華為、依圖等領軍AI企業入駐。

(4)粵港澳大灣區先進造業發展分析

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,提出推動制造業智能化發展,以珠海、佛山為龍頭建設珠江西岸先進裝備制造產業帶,以深圳、東莞為核心在珠江東岸打造電子信息等世界級先進制造業集群。

2021年,粵港澳大灣區有6個產業集群入選工信部25個先進制造業集群。

深圳: 新一代信息通信集群

深圳是工信部最早試點的三個集群之一。深圳先進技術研究院推進6項產業核心技術的開發與推廣,聯合行業龍頭在集成電路、5G、新型顯示、AI等行業打造了4個產業創新生態。自2019年以來形成項目70多項,與企業共建聯合實驗室近30個,合同額超億元。

電池材料集群

已匯聚從電池關鍵材料生產、電池及模組生產制造、新能源汽車、儲能市場等應用開發、電池回收等領域單位超過200家,產業鏈上下游配套十分完善。在A股上市的相關企業超過19家,規模以上企業超過100家,高新技術企業超過35家,包含國家級技術創新載體超過11個。

東莞; 智能移動終端集群

東莞在智能移動終端產業中占據重要的地位,2019年東莞智能手機出貨量超過全球出貨量的四分之一。匯聚華為、OPPO、vivo三大手機廠商,華貝電子、航天電子等大型整機代工企業,生益電子、藍思科技、長盈精密等配套企業,形成完整的智能手機產業鏈。

廣州、佛山、惠州: 超高清視頻和智能家電集群

三地超高清視頻及智能家電產業規模居全國之首,三地輻射帶動全省超高清視頻和智能家電產業超萬億元,已形成全國乃至全球規模最大、品類最齊全的顯示家電配件產業鏈之一。未來形成以廣州為核心,依托佛山和惠州的制造能力,加強三地在超高清視頻和智能家電產業鏈上下游的配套協作。

廣州、深圳、佛山、東莞:智能裝備產業集群

四地產業規模約占全省70%,是全國規模最大、品類最多、產業鏈最完整的集聚區域之一,總體規模處于全國前列。

四地實現差異化、特色化、協同化發展,民營裝備企業占比70%以上,由廣東蓬勃的制造業應用市場需求催生,環境適應性強,發展有活力有韌性。

深圳、廣州:高端醫療器械集群

覆蓋了500多家高端醫療器械企業。生產上,醫用生物材料、傳感器、探測器等關鍵零部件供應企業高度聚集,形成了“一小時”外協與定制加工供應圈。流通上,物流、倉儲等第三方供應鏈企業達到上萬家。

(5)東北、西部等地區先進制造業發展分析

東北、西部地區各省市發揮制造業基礎優勢,結合發展方向和需求進一步轉型升級,布局特色產業先進制造業集群建設與發展。

3.國調基金二期正式成立!

10月7日,國調基金二期股份有限公司成立大會暨揭牌儀式在江蘇省無錫市舉行,該基金是國資委委托中國誠通發起設立的第三只“國字號”基金。

10月7日,國調基金二期股份有限公司成立大會暨揭牌儀式在江蘇省無錫市舉行。據悉,按照國務院批復的國調基金總體方案以及國資委2021年資本運營公司改革重點任務,由中國誠通牽頭,與地方政府和央企以市場化方式搭建若干平行基金,構建總規模不低于1000億的國調基金二期。該基金是國資委委托中國誠通發起設立的第三只“國字號”基金。

此次在無錫注冊設立的是國調基金二期首只平行基金,注冊資本737.5億元,重點投向關系國家安全、國民經濟命脈的重要行業、關鍵領域和重大專項任務,特別是長三角地區具有產業優勢的生物醫藥、集成電路、高端裝備制造、下一代信息網絡、人工智能、新材料、新能源及新能源汽車等領域。

引導社會資本參與國有經濟結構調整

國務院國資委黨委委員、秘書長彭華崗指出,國調基金二期的設立將有利于充分發揮國有資本運營公司平臺作用,創新國有資本投融資方式,通過基金市場化運作方式,更好服務國家戰略和新階段國有企業改革,更大限度提高國有資本配置效率,為加快建設世界一流企業、推動國民經濟高質量發展作出更大貢獻。

就管理運營好國調基金,彭華崗提出:

一要堅持以服務國家戰略為核心,牢牢把握國調基金使命定位;

二要堅持以風險防控為底線,確保基金持續穩定健康發展;

三要堅持以市場化、專業化運作為原則,提升價值創造能力;

四要堅持以協同合作、互利共贏為基礎,確保合作共同發展。

截至6月底國調基金已交割項目125個投資金額超1000億元

據了解,早在2016年9月,經國務院批準、受國務院國資委委托,中國誠通聯合9家國有企業發起設立了總規模3500億元、首期1310億元的中國國有企業結構調整基金。運作五年以來,通過股權投資的方式,在推動國資國企結構調整、轉型升級和布局戰略新興產業等方面取得了積極成效。

數據顯示,截至2021年6月底,國調基金已交割項目125個,投資金額超過1000億元,82%為央企及相關項目,累計實現利潤近150億元,累計回收投資基金及各項收益近400億元,較好地實現了推動國企結構調整、市場化投資回報和推動資本運營公司改革試點的“三重目標”。

4.備戰北交所!創投機構積極尋找潛在標的,爭取投早投小捕獲“單項冠軍”

隨著北京證券交易所開市腳步臨近,市場對于首批掛牌公司充滿期待,創投機構也在積極備戰,競相推薦合適的企業申報。多家創投機構負責人表示,一批在新三板掛牌的被投企業,已在溝通申報北交所的相關事宜,并與券商和股轉系統保持緊密聯系,等待北交所IPO細則出臺,爭取早日實現掛牌北交所。

“我們的被投企業有相當一部分是符合北交所聚焦的創新型中小企業的,對北交所都展現出相當的熱情,而已掛牌企業對在新三板市場發展的信心快速提振,一些預備轉主板的新三板優質標的也明確表示會申報北交所。”盈科資本首席投資官、投資管理總部總裁陳宇雷對證券時報記者表示。

北交所的定位是“服務創新型中小企業的主陣地”,即針對創新型中小企業量身打造一家證券交易所,“專精特新”定位十分清晰。

毅達資本董事長應文祿表示,將根據北交所的定位,有針對性地選擇一批“專精特新”的中小企業去投,期待它們在北交所市場上獲得更高發展能級,成長為專精特新企業中的“小巨人企業”和“單項冠軍”。據證券時報記者了解,毅達資本目前有30余家企業在新三板掛牌,主要集中在新材料、新一代信息技術、智能制造領域。

應文祿還強調,精選層直接平移,創新層不需要轉板再申報,將極大地促進企業上市融資的整體效率。系統性舉措和政策組合拳將有望直接激活新三板市場生態體系,吸引更多“創新資產”和“創新資本”匯聚新三板,提升新三板市場影響力和投融資活躍度。

啟明創投創始主管合伙人鄺子平也坦言,北交所的推出將進一步充實國內多層次資本市場,利好與創新相關的創業與投資,創投基金在支持中小企業創新的生態系統中扮演重要角色。

自北交所設立的相關信息公布后,各家機構也更為積極地尋求潛在的北交所上市標的。盈科資本表示,目前已有過會項目為精選層企業;此外,以工信部頒布的三批專精特新“小巨人”名單、省級“專精特新”名單為參考,助力創新中小企業發展壯大,實現創業者與投資人的雙贏。也有機構積極推薦企業參與北交所在各地的路演推薦,如北交所日前在江蘇的首場“推進專精特新中小企業上市政策解讀”的會議,通過南京金魚嘴線上和線下平臺,向該省中小企業做了關于新三板市場改革發展趨勢的分享,詳細分析了北交所基本制度、上市門檻和交易規則等市場關心的話題,吸引了上百家企業參與,其中相當一部分是由創投機構推薦的。

陳宇雷指出,北交所與新三板基礎層、創新層形成層層遞進的市場結構,與滬深交易所互聯互通,為直接投資提供了更豐富的退出途徑。融資困難是中小企業面臨的主要挑戰,北交所這一全新的退出途徑將提振資本投資中小企業的熱情,企業以融資加快發展,同時,投資人也可分享這些中小企業的投資回報。

總體而言,創投機構以及有限合伙人(LP)普遍看好北交所的設立和上市企業的前景。陳宇雷認為,對私募股權投資(PE)機構而言,北交所的設立加強了資金的流動,促進了“募投管退”的良性循環,使整個資本市場在小而精的創新型企業層面活躍起來,北交所指明了PE/VC的投資方向,也就是著眼于專業化、有特色的精細化的中小企業,提升了創新資本“投早投小”的信心。